Ou comment la faire mourir ?

Avant Propos

Ce texte est de Gilbert Gillet, décédé en 2009.

Il a été publié sur son site qui est aujourd'hui géré par Monsieur Thierry PERE et très légèrement édité par nos soins.

C'est un témoignage de la réalité du ferroviaire français et il est du devoir des Compagnons de faire perdurer ce savoir.

Franck

Ayant été cheminot pendant 36 ans, je vais vous expliquer comment fermer une ligne de chemin de fer.

Tout d’abord, il faut savoir que la décision est prise au plus haut niveau, c’est-à-dire dans les bureaux bien chauffés des « élites » parisiennes.

Ensuite, rappelons que la seule région où sont établies des lignes nouvelles est la région parisienne. Il est cependant vrai que l’on construit des lignes TGV

au départ de Paris, mais on prend soin de préciser « en direction de la province » comme s’il existait une vague colonie parisienne qu’on appellerait ainsi.

Chez nous, en revanche, on les démonte ! Des régions entières sont ainsi condamnées à mourir parce qu’elles ne présentent pas d’intérêt pour les dirigeants parisiens. En accord, depuis la parution de cette page en mai 2001, j’ai reçu beaucoup d’encouragements et d’approbations.

La non-rentabilité

Une des mauvaises raisons invoquées est que la ligne dont on veut provoquer la fermeture ne serait pas rentable. Tout d’abord, comment définir la « rentabilité » d’un moyen de transport ? Parle-t-on de « rentabilité » pour une route ? Non, on décide de sa construction et puis c’est tout. Ensuite, on l’utilise. On dépense des milliards pour entretenir un des réseaux de routes les plus denses du monde, de l’autoroute aux plus modestes chemins de vignes. Mais on ne trouve pas d’argent pour changer quelques traverses sur une petite ligne de chemin de fer.

La non-fréquentation

On invoque également la non-fréquentation pour ces lignes de chemin de fer, alors qu’on trouve des routes, entretenues régulièrement, où il ne passe que quelques voitures par jour. Ensuite on utilise tous les moyens pour faire baisser artificiellement l’utilisation de la ligne. Parmi ceux-ci, citons :

- La suppression des arrêts : il est certain que s’il n’y a plus de train qui s’arrête dans une gare, le nombre de voyageurs y devient nul. Plus on supprime d’arrêts sur une ligne, plus le trafic diminue. Un enfant de dix ans comprendrait cela.

- La suppression des gares : on supprime d’abord des « points de vente ». Grâce à cette astuce, plus personne ne paye, car il est impossible à un contrôleur de faire quinze billets en cinq minutes. Ensuite, on supprime l’arrêt parce qu’il n’y a plus de recette.

- Les horaires malcommodes : par exemple, on laisse seulement un train le matin et un le soir. Et surtout pas dans les horaires où les ménagères peuvent aller au marché.

- La suppression des correspondances : pendant des années, on fait partir des trains sur la ligne a supprimer avant qu’arrive le train qui amènerait des voyageurs en correspondance.

- L’organisation de la concurrence : on fait circuler des bus aux mêmes heures que les trains, sur les mêmes parcours, pour enlever les enfants des collèges par exemple.

La présentation de bilans truqués

Certains penseront que j’exagère et que je suis à la limite de la diffamation. Pas du tout : quand on veut tuer son chien, dit le proverbe, on dit qu’il a la rage. Ainsi, certaines lignes n’ont connu aucune réparation ou presque, depuis la guerre de 40. Brusquement, on change les traverses, les rails, on rénove les gares. Puis, à la fin de l’année, ou de l’année suivante, on présente un bilan. Voyez, cette ligne nous coûte trop cher, elle n’est pas « rentable ». C’est feindre d’oublier qu’on a artificiellement gonflé le chiffre des dépenses pour justifier la fermeture, le tout avec l’argent des cochons de payants. C’est de la manipulation, mais aussi de la gabegie. Cette méthode sera déjà très utilisée pour la ligne de Cluny mais atteindra des sommets avec la ligne d’Autun (voir plus loin).

Les justifications « techniques »

Pour justifier des suppressions de lignes, on invoque des prétextes : pont à construire pour une autoroute, passage de TGV, etc. De façon générale, quand on veut vous envoyer sur les roses, on vous écrit: « des considérations techniques s’opposent à…». Traduisons « Mêlez-vous de ce qui vous regarde »!

Je vais vous donner deux exemples que j’ai personnellement vécus parce que je travaillais sur ces lignes.

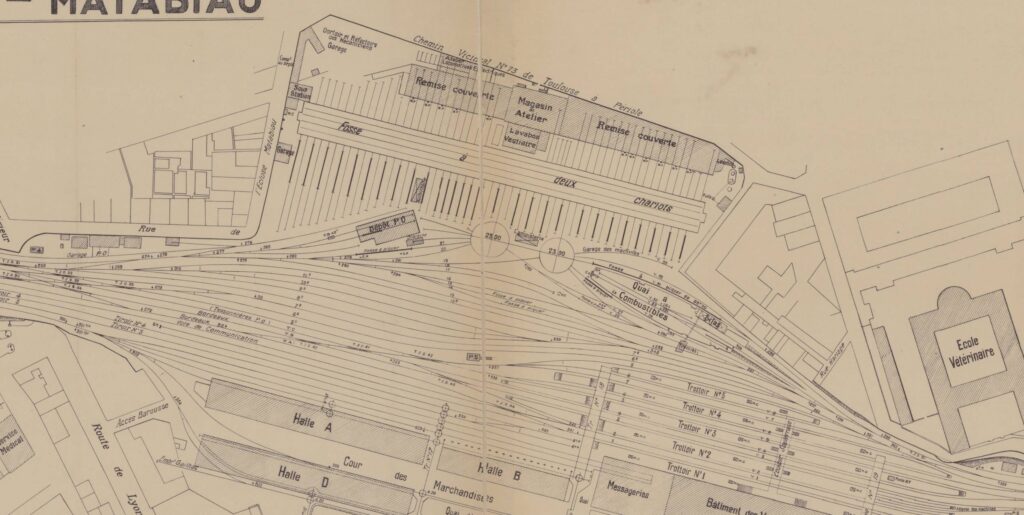

1 – Ligne de Chalon sur Saône à Mâcon par Cluny

Comment s’y est-on pris ?

Pratiquement aucun entretien n’avait été effectué sur cette ligne depuis la guerre de 1939-1945, à tel point que des déraillements par écartement des rails sur voie principale s’y sont produits. J’ai moi-même ôté des tire-fond à la main, car les traverses étaient « dissoutes » et seule la terre et un reste de ballast les tenaient en place.

Brusquement, on a donc assisté à un branle-bas généralisé. On a changé des traverses et des rails à tour de bras. On a refait des locaux, des gares, des logements. On a même construit une gare à Taizé. Je n’ai nullement l’idée de dire que ces travaux constituaient un luxe, mais pourquoi les réaliser si tard ? Car ensuite, on a sorti les fameux arguments :

– La ligne n’est pas « rentable », elle nous coûte trop cher en travaux.

– Il faudrait faire un pont à Mâcon pour l’autoroute. Le pont a quand même été fait, mais c’est une route qui l’emprunte.

– Le tunnel de Bois Clair, entre Cluny et La Croix Blanche, présente des défauts et il faudrait le réparer. Depuis, on l’a loué à une champignonnière.

Pour prouver à quel point la décision était politique, il faut dire que la suppression était déjà décidée, les indicateurs édités en conséquence… On l’a « provisoirement maintenue » en activité pour trois mois, pour passer des élections législatives au début de la présidence Pompidou. En réalité, la suppression de cette ligne fit le bonheur de la RTSL (Régie des transports de Saône et Loire) avant que celle-ci ne soit déclarée en faillite, pour mauvaise gestion… À noter le rôle tenu par la SCETA, filiale à 100% de la SNCF, qui « pousse » toujours au « transfert sur route ». D’ailleurs, on ne supprime pas une ligne, on la « transfère sur route »: admirez l’euphémisme!

Seul un train de marchandises fut maintenu pendant une vingtaine d’années entre Chalon et Cluny et retour, bientôt limité à Massilly. Le trajet de cet unique train était très problématique, compte tenu de l’obligation de s’arrêter pour fermer les passages à niveau (et les rouvrir ensuite). On prit cependant bien soin d’édifier un pont au-dessus de la ligne, juste avant l’arrivée en gare de Cluny, pour faire passer la ligne TGV.

Depuis la voie ferrée a été déposée pour faire place à une « voie verte » où s’ébattent cyclistes et patineurs. En ce qui me concerne, la seule voie verte que je connaisse est celle sur laquelle circulent des trains!

2 – Ligne de (Chagny) Santenay les Bains à Dracy St Loup (Autun) via Epinac les Mines

Comment s’y est-on pris?

On a engagé une politique de grands travaux. On a conforté le tunnel et installé des dispositifs d’alarme. Plus grave, on a arrêté toute circulation pour réparer les deux viaducs. On les a décapés jusqu’à la maçonnerie et on a remis celle-ci en état. On a posé une couche isolante et on a rechargé le ballast et la voie. Alors, comme les milliards engagés n’étaient pas suffisants pour justifier la fermeture, on a pris comme prétexte le passage du TGV entre St Léger – Sully et Dracy St Loup, pour la fermer. Le plus étonnant c’est que les poutrelles utilisées pour construire le pont sur la ligne TGV étaient déjà apportées, ce qui prouve bien qu’il s’agissait d’une décision politique. C’est d’autant plus vrai que l’on a bien construit un pont sur la ligne de Cluny, alors qu’elle était fermée au trafic.

Le moins que l’on puisse dénoncer, c’est l’inertie dont dont fait preuve les politiciens en même temps que la plus totale méconnaissance du métier qu’ils ont montrée : n’a-t-on pas vu, par exemple, le député-maire d’Autun envoyer, au dépôt de Chalon sur Saône, une lettre par laquelle il parlait de confier la conduite des cars aux conducteurs de trains…

On aurait très bien pu garder la ligne comme ligne touristique, mais on n’a rien fait pour cela et on s’est dépêché de la déposer. La SNCF a cependant utilisé l’ancienne ligne entre Dracy St Loup et la ligne TGV, pour l’approvisionnement du chantier de la ligne nouvelle. Il y a eu même un accident mortel sur ce parcours : une automobiliste croyant cette ligne fermée à tout trafic n’a pas fait attention et franchi un passage à niveau non gardé sans regarder.

En résumé

Les fermetures de ligne résultent très souvent de décisions politiques, étalées dans le temps et justifiées par de pseudos critères économiques. De deux choses l’une :

– ou on décide de fermer les lignes tout de suite,

– ou on réalise des travaux importants et on les garde ouvertes !

Or, d’une façon générale, non seulement on a fait mourir à petit feu des régions entières, mais on a gaspillé l’argent du contribuable et creusé un peu plus le déficit de la SNCF.

Gilbert Gillet

Très bien vu ! Et malheureusement toujours d’actualité. On pourrait ajouter les montants faramineux souvent annoncés pour le réfection des voies… et plus on attend plus ça augmente jusqu’à devenir insoutenable. Voir actuellement ce qui se passe pour Limoges – Angoulême.

Il y a vraiment une chose que je ne comprends pas, et je le dis sincèrement.

Les chemins de fer ont employé en France jusqu’à 510 000 cheminots (en 1930), c’est à dire trois fois plus qu’aujourd’hui. Je n’invente pas, ce sont les données de la SNCF elle-même ( https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/effectifs-disponibles-sncf-depuis-1851/table/?sort=date ). Et Franck l’explique très bien dans ses émouvantes vidéos : dans chaque petite gare, derrière chaque passage à niveau, dans chaque maison de voie… il y avait des gens pour faire fonctionner le système et qui faisaient vivre des familles entières. Et je ne parle pas du personnel « embarqué », de maintenance du matériel etc…

Sans compter, je présume, les effectifs mobilisés pour la construction des voies qui ne devaient pas tous être des cheminots, à une époque où le BTP était moins mécanisé qu’aujourd’hui. Et quelles voies : celle d’Aurillac à Bort, ce n’est pas la seule mais c’est celle que je connais(sais) le mieux, était une succession de tunnels et de viaducs. Dans le genre, celle du Cévenol n’est pas mal non plus.

Tout ceci devait donc déjà coûter « TRÈS CHER » !

Et on avait les moyens de le faire… Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui nous n’aurions plus les moyens d’en assurer au moins une partie, au moins de garder le réseau qui relie un chef-lieu aux chefs-lieux des départements voisins (par exemple Aurillac – Cahors, pour rester dans la région chère à Franck), ce qui est me semble-t-il une ambition minimale ? Et quand je dis cela, je renonce déjà à Aurillac – Bort qui m’était chère…

Je me suis souvent fait la même réflexion que vous Pascal, car aujourd’hui on n’est plus que dans l’entretien, et le chemin de fer fonctionne avec beaucoup moins de monde, qui plus est sur un réseau qui est des plus restreint.

Il y a moins de recettes car les trafics ont diminué, et il n’y a plus de péréquation (enfin de ce qu’on nous dit), mais les charges sont aussi moindre. La voie moderne en traverses béton demande peu d’entretien, avec donc des effectifs réduits, les coûts diminuent forcément.

Pour Aurillac – Bort, puisque vous citez cette ligne, j’avais lu dans un article de presse des années 80 qu’elle pesait dans la balance puisqu’un quart du budget entretien de la région SNCF de Clermont-Ferrand était affecté au Cantal, à cause des nombreux ouvrages d’art et surtout des tunnels.

Quand on y réfléchit bien, à part les deux viaducs du Mars et de La-Sumène qui étant métalliques ont fait l’objet de mises en peinture, ceux en maçonnerie n’ont jamais eu que de la surveillance, et à priori pas de travaux de maçonnerie, ou peut-être très localisés pour certains, et encore, j’aimerais bien en avoir des témoignages. On a donc du mal à comprendre ce qu’étaient les soi-disant coûts d’entretien conséquents…

Merci Jean-Philippe pour votre réponse, et pour les précisions techniques sur la ligne Bort-Aurillac… que j’ai eu la chance une fois de faire sur les genoux du conducteur de la Micheline —je devais six ans, pas plus— dans les années 60, et qui m’a fait même siffler quelques fois l’entrée des tunnels, un souvenir marquant que j’ai encore en moi, 60 ans plus tard ! Des choses qui ne seraient sans doute plus possibles aujourd’hui (indépendamment de la fermeture de la ligne).

Je vais partager une opinion toute personnelle, et si jamais le modérateur du site pense qu’elle n’a pas à y figurer, il peut bien sûr la supprimer et je n’en prendrai pas ombrage.

Pour moi non plus, la « rentabilité » des lignes de chemins de fer n’a pas de sens.

Je vais prendre des exemples, un peu caricaturaux, j’en conviens dans le prolongement de celui de la route donné par M. Gilbert Gillet (Parle-t-on de « rentabilité » pour une route ?).

On accepte de tirer des lignes électriques, qu’on enfouit même maintenant, ou de déployer des tuyaux d’eau (et il n’y a pas si longtemps des lignes téléphoniques) sur des centaines de mètres, voire des kilomètres, jusqu’à des résidences secondaires qui ne sont même pas occupées deux mois par an. Est-ce « rentable » ?

Et si jamais il y a un poteau à changer, ou une section de conduite à remplacer, on voit arriver les camions bleus d’ENEDIS (j’allais dire EDF) ou les pelleteuses ad hoc pour faire le travail, et encore en s’excusant de devoir interrompre le service pendant quelques heures.

Alors qu’on pourrait très bien suggérer aux occupants de s’équiper d’un groupe électrogène, ou d’une citerne de quelques m³ approvisionnée par un puits ou même par camion citerne s’il n’y a pas de puits. Et si on leur faisait supporter le coût des infrastructures pour faire venir jusqu’à eux sur leurs kWh ou leurs m³ consommés, il en viendraient eux-mêmes immédiatement à ces solutions alternatives.

Pourquoi ne le fait-on pas ? Parce qu’il y a un droit à l’électricité ou à l’eau, implicite ou explicite, qui est reconnu. C’est tout l’esprit du service public, et c’est la fameuse « péréquation » qui le permet.

Pourquoi ne raisonne-t-on pas, ou plus, de la sorte pour le chemin de fer ?

Dans un moment de faiblesse, je veux bien concéder la fermeture de la gare de Jaleyrac-Sourniac où descendaient avant-guerre, et même pendant, ma mère, mes grands-parents, mes arrières grands-parents, faisant les 10km restants à pied, la voiture à âne étant réserver à charrier les valises. Des histoires de famille qu’on m’a racontées et que j’écoutais avec gourmandise. Moi-même, même du temps où la ligne fonctionnait, on venait me chercher à Mauriac, c’était plus simple, cela permettait de faire les courses en même temps. Et de toute façon, là aussi, c’est devenu une voie… verte et on ne reviendra pas en arrière.

Mais pour le reste, j’en reste à mon idée minimale sur les chefs-lieux, ce qui devait aussi partie des idées de pères fondateurs des chemins de fer. Depuis la révolution, les départements, c’est l’âme de la France : pour assurer une équité géographique (et les surveiller aussi sans doute), les citoyens ne devaient pas être éloignés de leur chef-lieu de plus d’une journée de cheval, ce qui fait une à deux heures de voiture aujourd’hui.

De même, on pourrait très bien affirmer, ou réaffirmer —mais c’est une affirmation de nature politique (de la vraie politique)— que les chefs-lieux des départements ont le droit d’être directement reliés entre eux ferroviairement dans des conditions qui permettent de faire un aller-retour dans la journée, et qui laissent le temps de faire quelque chose dans la ville où l’on se rend.

Ce n’est donc pas affaire de fréquentation, et à la lecture de l’article auquel nous réagissons, nous avons bien compris que les horaires et les correspondances font beaucoup à l’affaire. Et en la matière, l’offre contribue beaucoup à créer le besoin.

Au moins, au nom de cette affirmation, même si on ne crée pas de lignes nouvelles, préservons quand même celles qui existent déjà en assurant la maintenance nécessaire pour qu’elle soient parcourables à vitesse raisonnable (là aussi, j’ai bien écouté Franck).

Ce serait intéressant de dresser un tableau à double entrée (un peu comme les distances routières autrefois) où l’on mettrait une croix quand une liaison ferroviaire directe relie (ou a relié, mais d’une autre couleur) les chefs-lieux. Ce que j’entends par directe, c’est ne pas être obligé de passer par Limoges pour aller d’Aurillac à Cahors, ce qui me semble être désormais le cas si j’ai bien écouté Franck. On mettrait ainsi les inégalités géographiques bien en évidence. Ou mieux même, mettre dans la case le temps minimal ferrroviaire actuel pour se rendre de l’une à l’autre. Pardon, ce qui reste de l’ingénieur reprend le dessus ! Je le ferais bien, mais je n’ai pas les données nécessaires pour l’établir.

Et enfin, j’abonde tout à fait dans le sens de Franck sur la question des âges, tant pour les « vieux […] qui peuvent aller se pendre », que pour les scolaires qui doivent poursuivre leurs études (la dédicace d’une de ses vidéos à l’élève décédée dans un accident de car scolaire était très émouvante).

Et même hormis la question de la sécurité ou du temps de parcours (j’ai aussi en tête les comparaisons temporelles données par Franck dans sa vidéo Brive-Aurillac), il y a la question du confort : dans un train, on peut lire ou travailler (au moins pas trop loin du centre de gravité du wagon pour certaines lignes, car si j’ai bien compris Franck, en cabine d’un X73700 ça peut davantage secouer) ; dans un car en revanche, on ne peut ni lire, ni travailler. Un « vieux », ça supporte plus facilement deux à trois heures de train que deux à trois heures de voiture. Etc…

Le maintien d’un ferroviaire local de qualité est donc un facteur de liberté pour ceux qui par âge, moyens, temps disponible seraient, sans cela, restreints dans leurs déplacements. La liberté, ce n’est pas seulement un mot gravé sur les frontispices des bâtiments publics, cela doit trouver des déclinaisons concrètes dans la vie de tous les jours.

Pardon d’avoir été long, et encore merci aux contributeurs de ce site, c’est passionnant.

Bonjour Pascal,

Ne vous excusez pas, c’est un plaisir de lire les commentaires de chacun et tout le monde doit pouvoir s’exprimer.

La vidéo en question dont vous faites allusion c’est celle la : Another World.

https://youtu.be/aehMzGbcZBA

5ans déjà… À ce moment là j’étais très en colère, je le suis toujours. La mort d’une jeune fille écrasée sous un bus n’avait pas fait la une des médias et ni à la télé. Le pire c’était la SNCF qui n’avait même pas communiqué, comme si ce bus ne la concernait pas. Aucun mot des organisations syndicales, rien. (Je parle de celui de Mauriac)

Alors j’ai voulu manifester à ma façon.

On a bien ri sur moi. On ri encore sur moi quand je parle de ces bus. Pourtant, si un train avait déraillé en provoquant la mort d’une seule personne cela aurait fait la une du journal télé. Pourquoi ? Parce que dans l’idée ce n’est pas normal un accident de train, alors qu’un accident de la route c’est plus courant. Cela constituerais t’il un aveux que le train est plus sécuritaire ? Les conducteurs de trains seraient-ils mieux encadrés, surveillés, qu’un chauffeur routier ?

Les ligne de chemin de fer ferme parce que la France est devenu un pays de perdants. Les décideurs baissent les bras parce que quand il y a un manque de population quelque part, plutôt que de se remettre en question et trouver ce qu’il faudrait faire pour que les gens restent, on supprime simplement les services et tant pi pour ceux qui restent. Ça fait bien sur les camemberts. Bientôt, dans nos campagnes, nous n’auront plus que 90 % d’agents de l’état.

Je l’ai vécu dans mon village et dans tant d’autres villages. « oh ben il y a moins de monde alors on regroupe les commune, on supprime le passage du facteur, les arrêts de trains, etc. » Et voilà.

Il n’y a pas que Liberté qui compte, il y a aussi Égalité et Fraternité. Je l’ai dit et le répète, le train et le symbole de ses trois adages, de cette liberté qui nous est chère, de cette égalité des classes mélangées. Supprimer cela par de mauvaises excuses, par des comptes d’apothicaires, simplement pour assouvir le plaisir d’actionnaires en manquent de dividendes c’est une attaque direct de nos libertés.

Après, aux chiffres on leurs fait dire ce qu’on veux. Quand j’étais à Lyon et que je prenais le métro ou le bus à 5h du matin, ils étaient vides. Pourquoi ne pas les supprimer ?

Franck.

Merci Franck. Nous sommes (hélas) en phase. Bien à vous. Pascal

A une époque, le contenu de l’article de Gilbert Gillet aurait pu paraître complètement dénué de sens, car la fermeture d’un certain nombre de lignes aux voyageurs n’affectait pas le reste du réseau, qui plutôt mieux que mal arrivait à transporter les gens, mais aussi les marchandises.

Aujourd’hui, on a sabré ce dernier trafic, permettant au départ de diminuer les effectifs de cheminots de façon drastique, mais aussi de rompre l’équilibre territorial.

Nombre de lignes continuent quand même avec le transport des voyageurs, mais cette seule activité de suffit pas à financer les infrastructures.

Cerise sur le gâteau pour fusiller ce dernier trafic, chercher une mesure qui permette de justifier des fermetures, et c’est là qu’intervient la grille horaires qui ne correspond à rien.

Pas besoin d’avoir fait des études économiques pour se rendre compte que ça marche à merveille malgré des tarifs qui peuvent être intéressants.

Un certain nombre de lignes ont un nombre de circulations sûrement largement inférieur au seuil de rentabilité, et souvent les trains n’y trimballent que les banquettes.

Il y a beaucoup d’effets d’annonce bien souvent orchestrés par les organisations syndicales cheminotes, car évidemment les fermetures de lignes, ce sont aussi des suppressions de postes.

A mon avis, cela devient inéluctable en pas mal d’endroits, car l’offre ne correspond plus à rien. C’est tout un système en marche pour peu de transport, et il est bien clair qu’à un moment donné, les régions vont y regarder, car les déficits d’exploitation vont s’accentuer.

Les services sont inadaptés et le restent, sans doute parce que politiquement ça arrange. On injecte quand même de la finance publique pour faire semblant, avec parfois des montants assez exorbitants vu le nombre de trains et ce qu’ils transportent, mais comme chacun le sait, les perfusions c’est du temporaire…

Bonjour à tous,

Bonjour Franck.

Étrange ce site que je ne connaissais pas, et cette analyse qui semble avoir été écrite en 2006.

Je dis étrange, car je me suis livré en mars 2019 à une analyse qui rejoint les points développés par Monsieur Gilbert Gillet, et que je vous livre ci-dessous :

Le rail dans le Massif-Central…

Un petit panorama en vrac :

Ligne d’Eygurande-Merlines à Clermont-Ferrand :

– 6 juillet 2014 : fermeture de Laqueuille à Eygurande-Merlines. La liaison vers Ussel – Tulle et Brive est supprimée.

– 29 avril 2016 : fermeture de Laqueuille au Mont-Dore. La liaison Volvic Laqueuille est supprimée.

Ligne de Bourges à Miécaze :

– 14 mai 1950 : fermeture d’Eygurande-Merlines à Bort-les-Orgues (barrage de bort).

– 2 juillet 1994 : fermeture Bort-les-Orgues Miécaze.

– 1er mars 2008 : fermeture Montluçon – Eygurande-Merlines.

Ligne de Bort-les-Orgues à Neussargues :

– 26 mai 1990 : fermeture de la ligne de au trafic voyageurs.

– 31 août 1991 : fermeture de la ligne au trafic marchandises.

Ligne de Lapeyrouse à Volvic :

– 9 décembre 2007 : fermeture de la ligne.

Ligne de Clermont-Ferrand à Saint-Just-sur-Loire (Saint-Étienne) :

– 1er juin 2016 : fermeture entre Thiers et Montbrison.

Ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Darsac :

– du 26 novembre 1971 au 30 septembre 1992 : fermetures successives de vichy à Darsac.

Ligne du Puy à Langogne :

– Fermeture étalée de 1950 à 1992. Déclassée en 2008.

Ligne de Montluçon à Moulins :

1969 : fermeture de la section de Commentry à Moulins.

Sont menacées :

– La ligne des Cévennes.

– La ligne des Causses.

– Et aujourd’hui, la ligne du Lioran ainsi que la liaison Aurillac – Brive.

En résumé, en 2016 :

– Le trafic marchandises a totalement disparu dans le Cantal et la Haute-Loire, soit les deux tiers du tonnage sur Auvergne-Nivernais.

– La messagerie ferroviaire (Sernam) n’existe plus.

– Plus de 100 gares ont disparues sur les 200 qui existaient encore en 1975.

– Dans bien des gares survivantes, les guichets sont supprimés. Si vous aimez causer à un automate, cela vous conviendra.

– Près de 1600 cheminots en moins entre 2006 et 2016.

Résumé du résumé :

Toutankamion se porte très bien, et pour ceux qui n’ont pas de bagnole, il vous reste les crématoriums à roulette de Macron (les bus du même nom, chaudement recommandés si, comme moi, vous êtes retraité, la caisse des retraites ayant des difficultés)…

Dans le Massif Central, le train achève sa marginalisation : il est moins que jamais la réponse à un besoin de déplacement, ou à la circulation du fret.

On assiste à l’effacement organisé de la notion de liaison transversale : plus aucun convoi ne relie un point périphérique de la France à son opposé, en passant par son centre.

Le transfert modal vu par l’Etat n’est pas de la route au rail, mais du rail à la route.

Sous Pépy, la SNCF devient un transporteur routier comme les autres !

(Flottes de Bus, de camions, et maintenant, covoiturage !)

La SNCF avait pour slogan, à la libération :

« Où le train passe, la vie reprend ».

Je peux témoigner que l’inverse est vrai.

Partout où des gares ont fermé, partout où des lignes ont été supprimées, les économies locales se sont effondrées.

On pleure avec des larmes de crocodile sur la désertification de nos campagnes, tout en fermant les gares qui étaient le poumon d’une économie locale.

La gare ferme, la ligne ferme à son tour.

Privé de relations ferroviaires, mais aussi des services publics (gendarmeries, école, poste, médecine, pharmacies etc.) et bien souvent de commerce de proximité, les hautes terres se désertifient toujours davantage.

Dans les cantons, entre le lavoir et la croix de chemin, progressent les friches.

Le dernier habitant parti, ou enterré, les vautours qui se tiennent en embuscade dans leurs bureaux lutéciens viendront se partager la dépouille du Massif Central abandonnés.

– Au nord et à l’est, des forêts de résineux pour Ikea.

– Au sud, des panneaux photovoltaïques.

– Sur les crêtes, rien que des éoliennes.

– Dans les plaines, des semences OGM et leurs pesticides associés.

Cette spécialisation, mortelle pour les paysages et la biodiversité, crève déjà les yeux en maints endroits.

Et cerise sur le gâteau, on fracturera le sous-sol pour en extraire le gaz de schiste…

J’arrête là, j’en écrirais des pages, tant j’ai la rage !

Didier Chateau.

Bonjour Didier,

Tout est dit.

C’est aussi triste qu’exact.

Je peux témoigner de l’un comme de l’autre. (la vie ferroviaire comme la vie rural auxquelles je revendique mon appartenance.)

Le prochains grands travaux prévu en 2026 pour la ;ligne de Brive sont annulé. Je dirais » encore « . Du moins, à la place du grand RVB on changera 1000 traverses. Et plusieurs abaissements de vitesses sont prévu faute d’entretiens.

Pour la vie dans la campagne. Et bien comment dire, les écoles ont fermées, les postes, les mairies avec les regroupement de communes. Il faut attendre un mois pour une radio. Plus d’ophtalmo, peu de médecins, et l’entretiens des routes c’est quand on peut.

Les chemins se referment effectivement doucement et on tape sur les petits éleveurs qui ne peuvent plus faire rentrer les vache dans les » stabuls » qui sont trop petites à force de leur obliger de multiplier les têtes.

Et les » vieux » qui ne sont pas connecté peuvent aller se pendre si ils doivent prendre le trains, payer leurs impôts ou même jeter leurs poubelles puisqu’il leur faut une voiture suite à la suppressions des points de ramassages. De toute façon, prendre le train pour aller faire des courses, étudier en ville ou simplement voyager c’est utopique parce qu’il faudrait encore que ce ne soit pas en panne, que ça fasse correspondance et surtout que sa tombe en dehors des jours de fermeture pour entretiens.

Bon allez…

Merci papa,

Le Fiston.

Bonjour Didier,

Bien vu tout ça.

Concernant « l’aménagement » catastrophique des territoires, nous avons maintenant un acteur (sinon parasite) supplémentaire : les producteurs de SAF (Sustainable Aviation Fuel) ; autrement dit une immense opération de « greenwashing » du secteur aérien.

La moitié des pollutions de ce secteur seraient générées par … 1% de la population mondiale !!!

Allez donc voir Verso Energy, grassement subventionné : https://verso.energy/

Un exemple vécu sur la ligne Montréjeau-Luchon fin 90’s (laquelle va ré-ouvrir en juin 😉 ) :

Fin des cours à 18H au lycée de Montréjeau, il faut 10-15 min de marche jusqu’à la gare :

– Le TER de 18H10 était vide, à l’exception de ceux qui avaient un prof sympa qui prenait le risque de laisser partir à 17H50

– Le bus de 18H22 était bondé, surtout le vendredi soir !

À noter qu’avant d’arriver à Luchon, 15min à 15km/h a se faire secouer tellement les rails étaient déglingués ! Bon à l’époque je n’avais pas encore reçu l’enseignement de maître Franck 😉