Texte de Patrick Garinot

BORT–NEUSSARGUES : Pèlerinage ferroviaire.

Le vendredi 27 août 2010, je pus enfin réaliser ce rêve un peu fou, vieux d’au moins dix ans, cette entreprise quelque peu dantesque à laquelle récemment j’avais dû déjà par deux fois renoncer suite à des blessures tendineuses alors que je me sentais suffisamment préparé : relier par la vieille ligne de chemin de fer aujourd’hui abandonnée la petite ville de Bort-les Orgues à celle de Neussargues en courant sur les traverses, entre les rails , les deux localités étant distantes d’ un peu plus de 71 km .

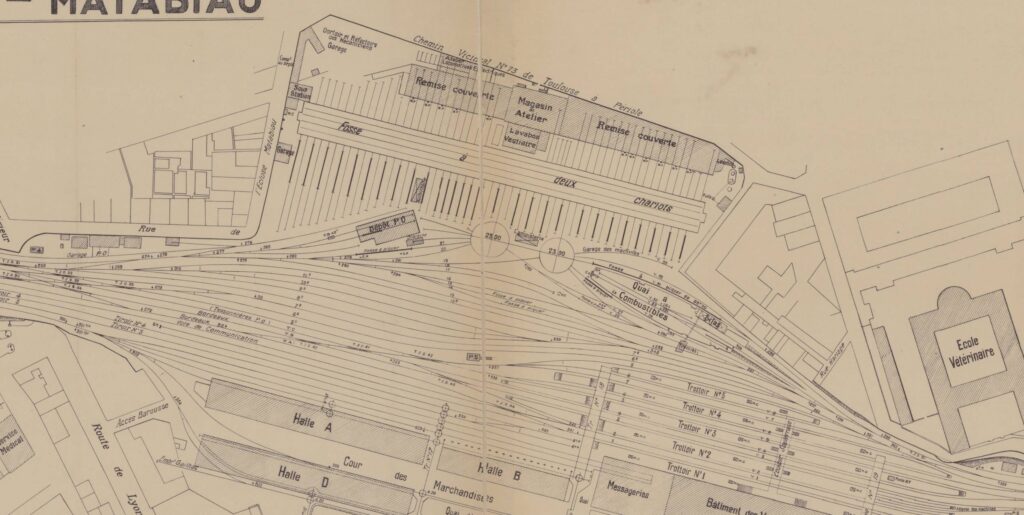

Cette voie ferrée achevée à l’aube du XXe siècle fut l’une des plus difficiles que les ingénieurs de l’époque eurent à construire. Elle comprend une multitude de courbes très serrées permettant d’épouser au mieux un relief tourmenté, ce qui en fait le charme, mais aussi des rampes très longues – plus de 25km entre Antignac (altitude 510m) et le col de Pierrefitte (altitude 1061m)- et très raides, 30‰, ce qui éprouvait à l’extrême à l’époque de son activité hommes et machines, à tel point que les mécaniciens l’affublaient affectueusement du sobriquet de « ligne des Carpates » .

Je savais donc ce qui m’attendait : un parcours en dents de scie, un dénivelé impressionnant, une distance à vous faire réfléchir, des conditions de course inhabituelles, cassantes et traumatisantes car l’écartement des traverses est irrégulier et inférieur à une foulée normale ; bref, un pari peut-être insensé qu’il n’était pas question pour moi de divulguer comme me le suggéraient mes amis, pas certain du tout de réussir.

L’année de mes cinquante ans, j’avais parcouru la distance Bort – Condat et je m’étais rendu compte à quel point il était difficile de courir sur des traverses. De plus, je n’avais pas emporté avec moi de lampe de poche et dans les tunnels, surtout celui de Montagnat entièrement en courbe et long de 600m, je ne progressais que très lentement. J’avais déposé mon vélo à la gare de Condat, gagné Bort en voiture et après avoir rejoint Condat par la voie ferrée, j’étais reparti en vélo récupérer ma voiture à Bort. Une autre fois, j’avais relié de la même manière les deux stations Condat – Landeyrat, mais j’avais conscience que vouloir parcourir la totalité de la ligne était vraiment présomptueux et surtout irréalisable sans assistance.

Alors, pourquoi se lancer dans une telle aventure à soixante ans ? Avec l’âge, les réflexes sont certes beaucoup moins rapides, les capacités physiques s’émoussent peu à peu, les tendons se fragilisent, mais si le mental et la volonté de réussir sont toujours là, si l’envie de se dépasser pour vibrer existe encore, on peut toujours se dire que « celui qui se bat peut perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu ». Alors, j’ai osé !

Cette ligne de chemin de fer a bercé ma jeunesse. J’en ai écrit avec passion son histoire et je garde en moi une profonde reconnaissance envers tous ces anciens cheminots qui ont bien voulu me confier leurs précieux et émouvants souvenirs ou même leurs documents. Je savais qu’en traversant certains lieux, des images fortes resurgiraient et me donneraient du courage, que tout au long du parcours des anecdotes, des visages, des odeurs, des bruits me feraient oublier momentanément la fatigue et les difficultés d’une telle épreuve.

Le jeudi 26 août, nous partîmes donc, Joëlle et moi, en fin d’après- midi, pour Bort. Les jours précédents, un temps maussade s’était installé sur la région. De nombreux petits nuages ponctuaient le ciel, la température demeurait fraîche pour la saison, il n’y avait pas de vent ; en fait, des conditions idéales pour courir. Moralement et physiquement, je me sentais prêt à m’élancer. Quant à réussir, le doute me taraudait toutefois l’esprit. A partir d’Allanche, Joëlle prit le volant de la voiture afin de mieux se mémoriser le détail du parcours qu’elle ignorait totalement. Or, il était impérieux pour moi que le lendemain elle fût au bon moment à telle et telle gare pour me ravitailler.

Il y avait longtemps que je n’étais pas revenu à Bort, cette petite cité que ma mère fréquenta pour son travail à la fin des années trente, à l’époque glorieuse du chemin de fer et des grands express, deux raisons pour lesquelles cette localité occupe une place de choix dans mon cœur. Ce soir-là, il n’y avait pas une grande animation : point d’embouteillages dans les axes principaux, aux terrasses des cafés beaucoup de tables étaient libres, dans la rue commerçante très pentue où erraient quelques passants, le rideau de certaines boutiques se déroulait avec un lugubre grincement, une lourde tristesse de fin d’été planait sur la ville.

En gare de Bort, aucune vie, les portes étaient closes, quelques affichettes ridées étaient placardées sur la façade, le bâtiment était visiblement abandonné, en proie aux agressions du ciel et aux affres du temps insensible et impitoyable. Le long des quais, les rails avaient revêtu depuis longtemps leur linceul de rouille et les odeurs de graisse jadis si tenaces et pénétrantes s’étaient pour toujours évanouies dans les cieux. Cinéraires, armoises, potentilles et autres plantes des décombres avaient enseveli la vaste plateforme cendreuse aux trois quarts déferrée et les autorails de l’association touristique, non autorisés à circuler cette année, moribonds, gisaient là, dans cet univers macabre.

Quelques restaurants avaient ouvert leur porte et attendaient les clients. L’un d’eux affichait des menus alléchants et surtout proposait de dîner sur un petit belvédère surplombant les eaux sautillantes de la Dordogne. Les tables étaient, comme malheureusement dans beaucoup d’établissements de ce genre, d’une ridicule surface et trop proches les unes des autres, mais les clients étaient comme nous, discrets et chacun souhaitait avant tout profiter de la douceur de cette fin de journée. Notre choix s’arrêta sur une truffade et une bouteille de vin rosé bien frais de la région de Bergerac. L’assiette servie était exagérément copieuse pour nos petits estomacs : sur les pommes de terre et le jambon ruisselait le fromage fondu et pour faciliter l’ingestion de ces lourdes et épaisses bouchées, il fallut user et même abuser du breuvage périgourdin. Nous eûmes quelques difficultés à terminer le repas !

Devant la gare, je positionnai la voiture de telle manière que, une fois allongés, nos têtes fussent légèrement surélevées par rapport à nos pieds. Après avoir installé notre « litière », nous nous enlaçâmes, à la recherche de ce sommeil si compensateur.

A 5h 30, la sonnerie du réveil nous fit bondir et je me levai aussitôt afin de préparer notre petit déjeuner. La journée s’annonçait mal, une pluie fine tombait sans discontinuer. Comme nous étions sous l’abri des bus qui remplacent désormais les trains disparus, la lumière des lampadaires nous éclairait et sur les bancs nous pouvions poser notre réchaud à gaz et notre nourriture. Un café nous réchauffa ; du pain beurré, un œuf dur et du jambon me remplirent l’estomac. Je n’oublierai pas l’image de ce petit déjeuner pris devant la gare de Bort, en pleine nuit, à s’interroger si le scintillement des gouttes fusant de l’abat-jour des lampadaires allait bientôt cesser.

6h40 : il faisait encore nuit, il pleuvait toujours, je ne voulais pas renoncer, je suis parti.

Les yeux fixés sur les traverses que je devinais à peine, je me mis à courir, prudemment car la pluie avait rendu glissantes ces vieilles poutres de chêne à la surface bien lisse. De plus, leur écartement ne correspondait point à ma foulée ; il fallait donc alterner ou jongler avec le bois et la pierre du ballast. Très rapidement, je fus trempé de la tête aux pieds mais l’envie de poursuivre ma route, tels ces pèlerins que rien n’arrête, était en moi ; rien ni personne n’aurait pu désormais me faire renoncer. Une vingtaine de minutes plus tard, les lumières de la ville furent derrière moi, je me retrouvai seul au milieu de cette voie ferrée, dans une nature dont je distinguais peu à peu les formes en faisant un effort avec mes yeux.

En traversant le petit pont qui enjambe la Rhue et duquel on devine l’emplacement de l’ancienne usine de filature, j’eus une pieuse pensée pour ma mère, la revoyant soudain dans ces lieux où elle vécut probablement des années heureuses, pleines d’espoir. Parfois, au loin, des phares de voitures décrivaient dans la nuit ponctuée de mille gouttes de pluie d’étranges faisceaux blafards ; heureusement, les occupants de ces véhicules ne pouvaient pas m’apercevoir, ils m’auraient pris pour un malade évadé d’un asile d’aliénés !

Peu après Cheyssac et la bifurcation de Miécaze où la plateforme déferrée est maintenant ensevelie sous les genêts, l’aube se dévoila peu à peu. Les maisons et les arbres devinrent distincts et dans le ciel sombre épuisé d’eau, commencèrent à se dessiner de larges plages plus lumineuses : le jour allait se lever, tant mieux.

Toujours à la recherche de la meilleure piste, il m’arrivait de courir à côté de la voie mais un buisson, un caillou, des ronces ou la disparition de la piste m’obligeaient à revenir sur les traverses et le ballast, l’œil constamment fixé sur ces supports à l’assise incertaine et très souvent instable.

La petite gare d’Antignac apparut, dans une brume laiteuse, Joëlle était là sur le quai, appareil photo en main, déjà inquiète ; moi, j’avais le sourire, je me sentais bien et après lui avoir rapidement volé un petit bisou, je poursuivis ma course.

Quelques hectomètres plus loin, c’en était fini des platitudes, à partir de cette gare le rail s’élève sur une dizaine de kilomètres à la conquête du col d’Embesse, je le ressentis immédiatement dans mes jambes. A la sortie d’une courbe, quelle ne fut pas ma joie de surprendre deux chevreuils errant sur la voie, le pelage fauve de leur dos ruisselant de rosée et celui de leur postérieur bien blanc. Le bruit du ballast déplacé sous mes pieds les alerta aussitôt et ils s’enfuirent, en zigzaguant, à la recherche d’une sortie dans les bois qui bordent la ligne.

Premier tunnel, celui du Chatelet. Il n’est pas très long mais légèrement en courbe et comme je n’avais pas de lampe, je dus ralentir mon allure, marcher même et me guider pendant quelques dizaines de mètres avec la main sur la paroi. Je pestais de perdre ainsi du temps, je n’avais pas voulu m’équiper, persuadé que ce tunnel était très court. Quand on rentre dans un tunnel, on est d’abord saisi par les odeurs âcres et tenaces de fumée et de graisse qui y règnent, qui sont ancrées à jamais dans les pierres de la paroi. Ensuite, dans les portions où la voie est visible à l’entrée et à la sortie, on est stupéfait de se rendre compte que ni le rail, ni les traverses ni le ballast sont altérés, que tout est intact, que le temps semble s’être arrêté au dernier passage d’un train… il y a vingt ans !

Courbe après courbe, sur cette portion de ligne qui s’accroche par encorbellement à la paroi rocheuse, tantôt au milieu de la voie, tantôt à côté, je gagnai de l’altitude. Le village de Salsignac apparut sur ma droite, en bas, paisible, encore endormi ; en traversant le grand viaduc courbe aux pierres blondes qui le surplombe, je pus admirer la saisissante petite chapelle autour de laquelle le village a grandi.

Peu après, le petit tunnel du Tavelas et les arcades qui lui font suite me firent du bien au moral car l’ensemble est très pittoresque. De remarquables photos du temps de la vapeur furent prises à cet endroit et une fois à leur extrémité, je ne pus m’empêcher de me retourner pour imprimer ce paysage dans ma mémoire.

Saint-Etienne-Menet est la seule gare du parcours qui ne possède pas de palier. Elle est implantée sur la convexité d’une grande courbe. Le bâtiment a perdu de sa superbe, les gros blocs de pierre bordant les quais s’effondrent, les broussailles ont envahi la plateforme. Dire que dans les années 60, elle faisait partie des stations les plus joliment fleuries ! Joëlle n’était pas là, je compris qu’elle n’avait pu trouver la petite route qui monte jusqu’ici mais il est vrai que de la route principale, la gare n’est plus indiquée.

L’ascension me parut interminable, elle devenait pénible, d’autant qu’entre les traverses, il n’y avait presque plus de ballast. Il fallait donc lever encore plus les genoux pour progresser et je me rendais compte que mon allure s’en trouvait passablement ralentie. Enfin, courbe après courbe l’horizon s’éclaircit, une mosaïque de pâturages remplaçait maintenant les hauts talus boisés, le col était en vue et la déclivité me devenait favorable. Riom n’était plus qu’à quelques kilomètres et je me souvins qu’une petite piste sableuse longeant la voie permettait, dix ans plus tôt, de courir normalement et donc de gagner du temps. Hélas, elle était désormais impraticable, envahie de genêts ; il fallut donc rester sur les traverses et le ballast dont la rigidité et l’inconfort commençaient à éprouver mes jambes.

Joëlle m’attendait sur le quai. Elle avait installé la glacière et je pus ainsi me désaltérer, engloutir cette salade de fruits bien fraîche qu’elle avait préparée, et glisser dans la poche de mon maillot la lampe électrique dont j’allais avoir bientôt besoin. Une photo souvenir et de nouveau les rails rouillés, bien parallèles, les traverses délavées et ce ballast impitoyable pour les jambes. Sur plusieurs kilomètres, le profil est descendant mais impossible de profiter d’une quelconque piste. Non loin du tunnel de Lestempe, l’ancienne maison de garde-barrière a été achetée ; elle est habitée et de l’autre côté de la voie, deux énormes chiens, hurlant, l’écume aux lèvres, laisse tendue à la limite de rompre, corps finement musclé dressé vers moi, m’effrayèrent quelque peu. Très vite dans l’obscurité totale du souterrain, j’allumai ma petite lampe et son faisceau pointé vers le sol, je pus continuer à courir. Après avoir dépassé la petite courbe qui s’inscrit dans les deux premiers hectomètres, j’aperçus au loin, car ce tunnel est long d’environ mille cinq cents mètres, minuscule il est vrai mais ô combien rassurante, la sortie dont l’image au fil de mes foulées grandissait sensiblement. Comme il me fut agréable de retrouver la lumière, de sentir un peu de chaleur sur mes épaules et de redécouvrir le feuillage verdoyant des arbres qui ont colonisé les talus ! Une courte portion de ligne droite suivie d’une courbe m’amenèrent sur l’immense viaduc de Barajol : quelle émotion d’enjamber sur de longues échasses de pierres grises cette large vallée au centre de laquelle roucoule une rivière qui semble, depuis la hauteur du tablier, d’une ridicule petitesse. Je me croyais un géant, un oiseau dans les airs, de profondes inspirations faisaient pénétrer dans ma poitrine un air vivifiant, je savourais cette récompense de l’effort, envahi d’une joie poignante et forte. Je courrais sur les dalles bordant le parapet, l’œil, tantôt dans le vide pour profiter du paysage et de cette sensation d’altitude, tantôt sur la pierre afin de ne pas trébucher sur les entretoises en fer qui dépassent régulièrement et dangereusement de la pierre.

Dès l’extrémité du viaduc, c’est l’éprouvante escalade du col de Pierrefitte qui débute. Elle l’était pour les machines autrefois, avec ses rampes de près de trente pour mille, une élévation de deux cents mètres sur une dizaine de kilomètres ; elle le fut aussi pour moi ce jour-là. Il me fallut lever les genoux, éviter les obstacles, continuer à choisir inlassablement entre traverses et ballast ou petite sente à côté du rail et malgré toute ma vigilance je ne sus éviter une ferraille qui dépassait sur les dalles du petit viaduc de Chassagny : s’ensuivit une magistrale « gamelle », face contre terre, bras et épaule bien douloureux, maillot déchiré, souffle coupé. C’était la première de la journée, indice d’une ostensible fatigue qui n’allait que s’accentuer au fil du temps et qui en annonçait certainement d’autres. J’atteignis enfin le tunnel de Montagnat, tout en courbe sur six cents mètres, heureusement ma lampe fonctionnait toujours. Mes jambes devenaient lourdes, je commençais à m’interroger sur la suite du parcours mais dès la sortie du tunnel, apercevoir au loin Joëlle sur le quai de la gare de Condat me réconforta. De l’eau, de la salade de fruit, quel plaisir d’engloutir cette fraîcheur ! Il était dix heures, je venais de parcourir trente- et -un kilomètres, le ciel s’éclaircissait de larges plages bleues mais par chance, la température restait supportable.

La petite gare de Condat n’avait plus rien à voir avec celle que j’avais connu enfant et adolescent. Des années d’abandon, d’hivers trop longs et trop rudes avaient anéanti une époque où se mêlaient coups de sifflets stridents et plaintes monotones des cloches annonçant les trains, panaches de vapeur et odeurs puissantes des machines. De ces lieux jadis embellis de fleurs multicolores, de ce petit jardinet orgueilleusement cultivé, de cette gare aux fenêtres décorées de rideaux, aux portes qui sans cesse s’ouvraient et claquaient à en faire trembloter la grosse pendule accrochée au mur, du robuste abri de quai témoin de tant de départs, il ne restait qu’une masure au crépi délavé et aux vieilles peintures largement écaillées, des quais en ruines, dévalisés et submergés d’ herbes folles, et surtout, dans ce théâtre antique, il régnait maintenant un silence de crypte à vous nouer les entrailles.

Le palier de la gare dépassé, la rampe se dressa à nouveau ; le ballast non renouvelé et non compacté depuis plus de vingt ans, roulait sous les chaussures, chevilles, mollets et cuisses subissaient douloureusement la brutalité de ce support infernal et il m’arrivait très souvent de grimacer. Dans un espace désormais bien dégagé, de vastes prairies herbeuses avaient remplacé les longues portions encaissées et boisées, le regard pouvait se projeter au loin et sur ma gauche, je pus ainsi distinguer le massif du Sancy, majestueux, aux multiples crêtes, certaines auréolées de menaçants cumulus. La rampe s’adoucit un peu, je devinai alors blottie entre quelques vieux sapins maigres et élancés, la ferme de Pierrefitte, point culminant de la ligne. Le ballast avait en grande partie disparu, j’ignore comment mais les traverses montraient leur épaisseur et les genêts avaient colonisé une bonne partie de la plateforme. Il était impossible de courir, je rageai. Le passage des animaux de la ferme voisine et leur cortège d’excréments entassés avaient même enseveli la ligne par endroits, face à cette image d’abandon, la tristesse m’envahit soudain. Enfin le col ! Depuis Bort, je m’étais élevé de six-cents mètres ! Sur ma droite, au loin, se dégageait le massif du Cantal, Peyre Arse, la brèche de Roland mais surtout la remarquable pyramide du Puy Mary. A la descente, je voulus augmenter un peu l’allure afin de gagner un peu de temps mais je réalisai bien vite que c’était suicidaire, je me sentais en effet maintenant bien entamé, les chocs répétés sur le bois et la pierre résonnaient de plus en plus douloureusement dans mes jambes, il valait mieux rester prudent. A la sortie d’une courbe, le clocher de l’église de Lugarde émergea, puis une maison, puis ce fut le village tout entier, avec ses bâtisses, certaines colossales, en basalte du pays et dont les ardoises pétillaient déjà sous les rayons du soleil. Le viaduc se présenta devant moi, bien droit ; à son extrémité, Joëlle, impatiente, attendait sur le quai de la gare. Je pris toutes mes précautions afin de ne pas heurter comme sur le précédent viaduc, les ferrailles qui arment le dallage en pierres du tablier, j’accédai sur la pelouse du quai et me précipitai sur la glacière.

Le doute m’envahit encore plus quant à la réussite de ce projet : cet impérieux besoin de boisson et de fruits me firent prendre conscience que la suite de la journée serait particulièrement éprouvante. J’avais beau penser à Guillaumin dans la Cordillère des Andes, j’avais beau me rappeler que « l’Homme porte toujours en lui plus grand que lui », je savais aussi que la résistance physique a ses limites, qu’ à un certain degré de douleur, le corps ne veut plus obéir. Joëlle m’observait, s’interrogeait probablement, me chouchoutait aussi. Je devais repartir. Je décidai de changer de chaussures, d’abandonner ces chaussures de randonnée achetées pour l’épreuve mais de qualité vraiment médiocre pour enfiler mes chaussures de course sur route, inadaptées à ce genre de terrain mais qui au moins étaient sèches et me serraient bien les pieds. Je me souviens de mon départ de la gare de Lugarde : au début, je marchai tellement mes jambes étaient ankylosées, espérant que Joëlle ne me regardait pas m’éloigner avec cette si piètre allure, puis je pus trottiner quelques dizaines de mètres, et repris enfin mon allure normale. Encore quelques hectomètres d’une rampe assez sévère et ce fut la longue descente de trois kilomètres sur Saint-Saturnin. La voie était propre, encore bien ballastée et je me sentis mieux, surtout dans mes chaussures. L’espoir revint en retrouvant ces paysages de mon enfance, cette large vallée de la Santoire dominée par ces immenses plateaux basaltiques pelés dont les franges sculptent au- dessus du village de St-Bonnet de remarquables faisceaux d’orgues se projetant vers le ciel.

Pour dévaler la pente, le rail se faufile, il épouse docilement la moindre sinuosité du terrain, il se love inlassablement entre des taillis de noisetiers ; pas une seule ligne droite, sans cesse des ondulations très serrées qui se répètent en donnant ainsi une fois de plus à cette ligne, de la vie, du sens, de la grâce. La pente se radoucit, l’horizon s’élargit, dévoilant des pacages d’un vert tendre où des bêtes encornées à la robe acajou, têtes penchées, dans un tintamarre de sonnailles, prélevaient leur pitance. À la sortie d’une courbe, j’aperçus alors la petite gare de Saint-Saturnin-Saint-Bonnet. Au fur et à mesure que j’approchai de l’ancienne station aujourd’hui rachetée comme la plupart mais précairement restaurée et piteusement entretenue, le couvercle du carton des souvenirs se souleva une fois de plus et les vieilles images de ma jeunesse s’étalèrent devant moi :

c’était le brave chef de gare rondouillard mais toujours gracieux qui délivrait les petits tickets rectangulaires en carton beige après les avoir introduits dans l’énorme composteur à dater les billets, c’était la large pièce de cinq francs en aluminium que je déposais sur le rail afin que l’autorail l’écrasât , c’était ces longs mais fabuleux voyages avec ma tante à destination de Toulouse, c’était ces matins d’hiver noirs et lugubres où la locomotive greffée d’une étrave remplaçait l’autorail afin de vaincre les congères de neige, c’était la joie de monter dans le train, de voir défiler des paysages nouveaux le nez collé à la vitre ou la tête penchée à travers la vitre baissée à l’aide d’une manivelle, le visage fouetté, les yeux mi-clos, les cheveux emmêlés.

Comme nous l’avions convenu, Joëlle n’était pas là, les deux stations se trouvant proches l’une de l’autre. Elle était partie se poster sur la route d’Allanche dont les premiers lacets offrent une vue remarquable sur la courbe extérieure du viaduc de Saint-Saturnin. Je traversai la gare, jetant un œil curieux mais dépité sur ce qu’elle était devenue, poursuivis ma course et après avoir dépassé le pont routier qui enjambe la voie, je l’aperçus enfin, ce fameux viaduc dont le rayon de courbure de 150m constituait la limite à ne pas dépasser pour le passage des locomotives de dernière génération. Quelle émotion de me retrouver sur cet ouvrage intimement lié à mon enfance. Sobre, pas très haut il est vrai, mais massif, hardi, trapu, il se jette au-dessus de la vallée de la Santoire en déroulant selon une courbe serrée ses arches puissantes et son tablier dont le garde-corps en fer forgé témoigne du difficile et beau métier des ferronniers d’autrefois. Je scrutai le flanc de la vallée à la recherche de Joëlle, soucieux toutefois de ne pas m’entraver sur un quelconque obstacle, mais je ne pus la distinguer ; elle était probablement trop loin.

La vallée franchie, selon un cadre naturel qui me rappelait celui de Barajol, se profila devant moi l’ascension du dernier col, celui de Clavières. J’en connaissais la longueur, environ cinq kilomètres, la sévérité de la rampe, mais il fallait serrer les dents pour se hisser d’une centaine de mètres et vaincre cette dernière difficulté. Traverse après traverse, choisissant au gré des supports les appuis les plus stables, je partis à la conquête des plateaux, découvrant au fond de la vallée sur ma gauche, le paisible village de Saint-Bonnet. Sur les flancs les mieux exposés de cette campagne que ni les années ni même les siècles avaient modifiée, des fermes isolées entourées par de vieux frênes noueux, avec leurs murs en pierres noires et leur toiture en tôle ondulée souvent criblée de plaques de rouille, se dressaient comme des sentinelles d’un espace à protéger précieusement.

Qu’elle était longue et pénible cette montée vers Clavières, m’obligeant sans répit à lever les genoux pour ne gagner à chaque foulée que quelques décimètres, m’aidant du balancement régulier de mes avant-bras pliés et crispés, fixant parfois de mon regard les doigts de mes mains, écartés et tendus vers le haut, m’imaginant qu’ils facilitaient ma progression. Dans certaines courbes un peu plus larges et aérées que les autres, je me mis à rêver, à imaginer que l’autorail circulait encore et qu’il serait possible de prendre une belle photo. Enfin, les ondulations de la ligne devinrent plus amples, les hêtres formant jusque-là une futaie dense étaient de plus en plus espacés et ils laissaient apparaître peu à peu l’immensité du ciel. Une longue ligne droite au sommet de laquelle j’aperçus un groupe de fermes m’indiqua que le col n’était plus très loin, à environ 1 km. Cette vision me rassura, je venais d’accomplir la partie la plus difficile du parcours et mes jambes me portaient encore. Quelle ne fut pas ma joie de découvrir juste après le col, garée sur un chemin que traverse la voie, la voiture et surtout Joëlle qui m’attendait, impatiente, avec le ravitaillement ! Je remplis goulûment mon estomac de salade de fruits, échangeai quelques paroles d’espoir avec ma chérie puis repris ma route, c’est-à-dire cette bande rigoureusement large de 1m435, délimitée par deux lignes de métal rouillé, infinie, gorgée de ballast et rayée de traverses, un cocktail particulièrement mutilant pour les muscles et les articulations.

A partir du col, le paysage est grandiose, des espaces infinis s’offrent au regard, rappelant les terres lointaines d’Irlande. Les glaciers ont jadis labouré avec douceur la roche volcanique, dégageant d’énormes masses arrondies séparées les unes des autres par de vastes mais peu profondes cuvettes. Dans cet univers uniformément enveloppé de maigres pelouses balayées par tous les aquilons, pointent par-ci par-là les ruines d’un vieux buron. Finis les louvoiements continuellement répétés, la ligne s’étire maintenant en rectitudes montrant tout au loin l’union fictive des deux rails.

A l’extrémité de l’une de ces lignes droites, et elles sont rares sur ce parcours, j’aperçus, encore minuscule, la gare de Landeyrat-Marcenat, tellement isolée du reste du monde, que le profane de la chose ferroviaire qui la découvre par hasard, peut se demander qui peut avoir eu l’idée – et surtout l’autorisation – de construire une gare dans un coin aussi retiré de toute civilisation ! On se croirait en plein Far West : les étendues herbeuses à perte de vue, les troupeaux qui martèlent le sol et arrachent leur pitance dans un concert de sonnailles, le vent qui gifle les façades de la gare délabrée, les volets qui claquent sèchement contre les murs, tout rappelle ici un décor de western. Depuis la fin de la transhumance par rail dans les années 1980, un silence sidéral a enveloppé ce paysage. Les cow-boys n’existent plus mais lorsqu’on ferme les yeux pour mieux fouiller dans le passé, on entend encore leurs vociférations et le claquement de leur fouet, et les odeurs de bêtes sauvages parviennent même jusqu’à nos narines.

Comme je venais de me ravitailler peu avant, je ne fis pas de halte dans cette gare désormais aménagée pour des excursions en vélo-rail. Une longue file de ces machines stationnait sur la voie, une famille de touristes réunie autour d’un pique-nique dans la verdure du quai, profitait de ce cadre champêtre et patientait dans l’attente d’un prochain départ. Ils me regardèrent passer, goguenards. Il est vrai que courir sur une voie ferrée, il faut déjà y penser !

Le profil du parcours redevenait favorable. C’était à peine perceptible pour l’œil mais pour les jambes, une infime déclivité, quelle qu’en soit le sens d’ailleurs, est toujours musculairement ressentie. Je savourai intérieurement ce moment car la partie la plus difficile du parcours était derrière moi, il fallait tenir bon, serrer les dents.

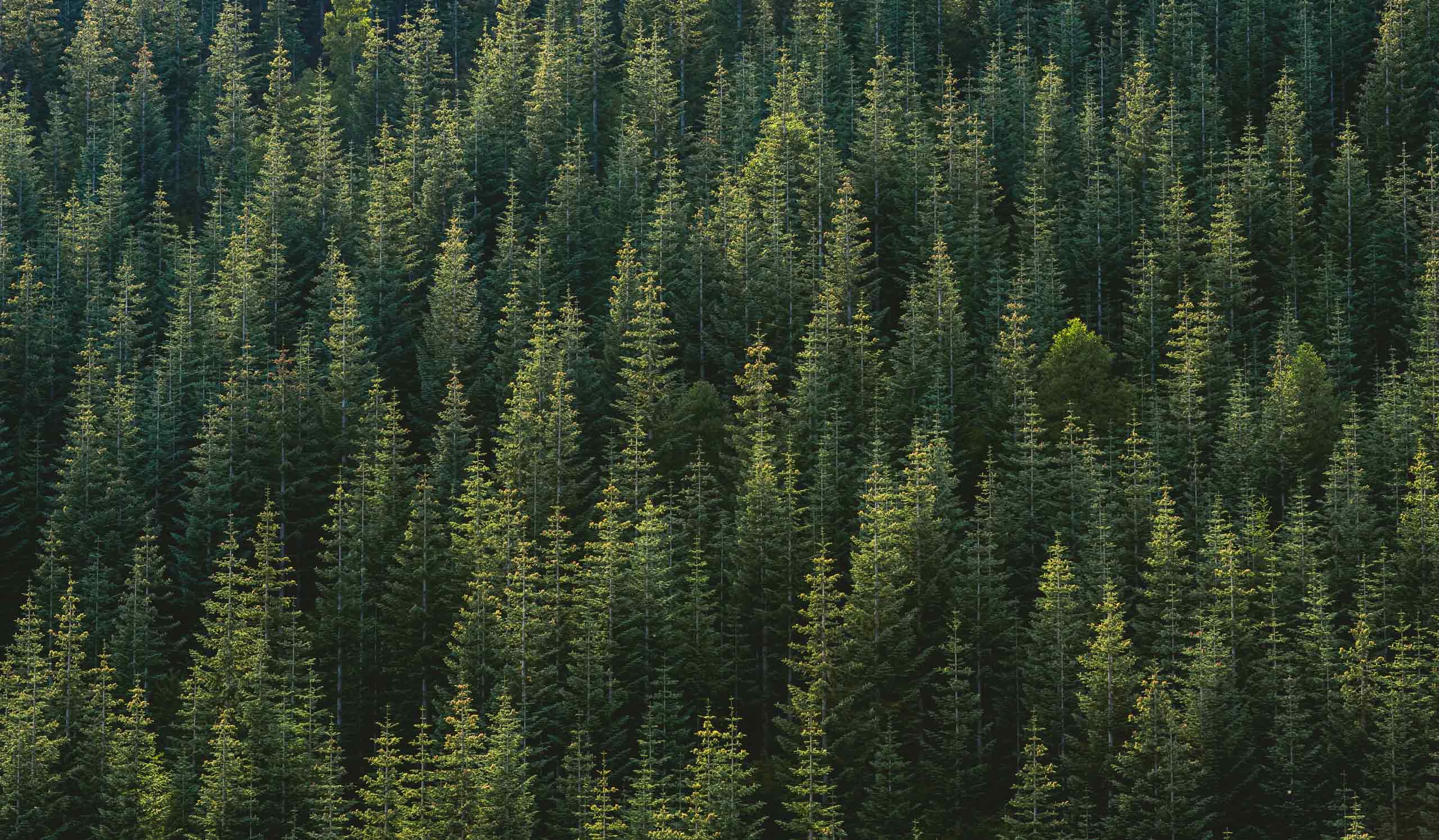

A cette altitude, dans ces paysages aériens envoûtants dépourvus de forêts, le vent du nord-ouest déverse à l’envi sa colère et lorsque la neige vient ensevelir ces immenses solitudes pendant les mois d’hiver, il se plait à former des dunes de poudreuse aux dimensions parfois impressionnantes. Pour éviter la formation de telles congères et permettre le passage des trains, la Compagnie d’Orléans fit planter de part et d’autre de la voie, dans les secteurs propices à l’accumulation de neige, de longues rangées de sapins afin de constituer un rideau protecteur. Malgré ces précautions, de nombreux convois furent bloqués ici.

Peu après la gare, je m’engouffrai dans cette tranchée de vieux conifères serrés les uns contre les autres, aux branches entrelacées, certaines cassées ou submergées de lichens gris et chevelus. Il faisait sombre, frais et je sentais monter vers moi avec un certain plaisir l’humidité de la plateforme recouverte en grande partie d’un tapis d’aiguilles en voie de décomposition. Dans une portion un peu déboisée, juste avant que la route ne coupe la voie, j’aperçus sur ma droite Joëlle qui suivait en voiture ma progression. Je voulus lui faire un signe de la main mais un instant inattentif, je heurtai de mon pied un vieux clou déchaussé d’une traverse et m’étalai magistralement de tout mon long entre les rails, grimaçant de douleur. Très vite, je me relevai, quelque peu endolori, actionnai à nouveau mes jambes, désireux de vite oublier ce moment de malchance.

A partir de cet endroit et sans en connaître la raison, la voie est armée sur quelques centaines de mètres par des traverses en béton entre lesquelles le ballast fait cruellement défaut. L’amorti sur le béton étant beaucoup plus rigide et l’espace entre les traverses étant plus large et plus profond, la douleur dans mes jambes devint plus aigüe et je me mis à chercher en sautillant, tantôt entre les rails, tantôt à côté, les endroits les plus favorables pour progresser, ceux qui rendent la douleur un peu plus supportable. Sur ma gauche, en contrebas, les yeux toujours rivés sur la voie ferrée, je devinais le grondement de la cascade des Verrines puis le roucoulement des eaux vives et tapageuses du petit ruisseau qui dévale de la montagne. Dans la mémorable tranchée qui porte le même nom, dans l’ombre épaisse d’un bosquet de pins surplombant les rails, les images des autorails bloqués par d’hallucinantes congères de neige me traversèrent l’esprit, me faisant oublier un instant l’âpreté de la course. Puis, le large profil et la longue perspective de la vallée s’ouvrirent à mes yeux. La pente devenait de plus en plus favorable et en jetant parfois rapidement un œil sur l’autre versant de la vallée, je pouvais suivre la lente et tortueuse progression de la voiture dans laquelle j’imaginais les précieuses boissons rafraîchissantes. Courbe après courbe, traverse après traverse, au rythme des chocs lancinants sur les cailloux anguleux du ballast, je grignotais néanmoins les kilomètres. La pente devint plus douce, presque nulle et après avoir dépassé la sombre forêt de sapins qui drape la pente de la vallée, j’aperçus les grosses maisons en basalte du village d’Allanche dont les toitures en ardoise reluisaient à chaque apparition du soleil. A ma grande surprise, je vis grossir au loin deux vélo-rails qui remontaient sur Landeyrat. Les roues de ces machines, actionnées par d’énergiques coups pédales, martelaient par saccades d’un joyeux cliquetis métallique le vieux rail rouillé. Pour ne pas gêner leur progression et donc leurs occupants, je fis une embardée sur le côté gauche de la voie, me frayant un chemin parmi les genêts et autres broussailles, non sans gémir mais en baissant la tête car je n’avais pas envie d’exposer à des touristes mon visage épluché par la fatigue.

En gare d’Allanche, je passai devant quelques camping-cars disciplinairement rangés au bord de la voie, ça fleurait bon les vacances, le farniente et la bière fraîche ! Sur le quai, Joëlle m’attendait, la glacière à côté d’elle : il était 13h 35, quelques nuages se pavanaient dans le ciel, l’air n’était plus du tout vivifiant comme celui des cimes et commençait à s’ajouter aux longues heures de fatigue accumulée, le poids écrasant de la chaleur. Qu’elle était providentielle, cette salade de fruits avec son sirop toujours aussi froid que je m’appliquai à bien faire circuler dans ma bouche avant de l’avaler. Je m’aspergeai les cuisses et les jambes de Synthol, en éprouvai le bien -être immédiat mais furtif puis repris mon chemin… de croix. Il fallait tenir bon, bien choisir les appuis, maintenir cette allure régulière, éviter les chutes toujours traumatisantes et commencer à croire qu’une telle entreprise fût réalisable.

Une infime variation de déclivité sur seulement quelques dizaines de mètres martyrisait mon corps et lorsque les petits nuages de laine se disloquaient pour ouvrir de larges plages de ciel bleu, des rayons de feu me brûlaient les épaules, augmentant la sensation de soif. Je dépassai les deux immeubles d’HLM sur ma droite, puis la maison de l’ancien passage à niveau dont le propriétaire très sympathique m’avait prêté d’époustouflantes photos d’autorails emprisonnés dans la neige et d’où le photographe Dalsthrom avait saisi sur la pellicule un convoi de marchandises tracté par une machine à vapeur.

Allanche était maintenant derrière moi. Les eaux babillardes de la rivière ondulaient dans de larges prairies et sur la route au loin, je reconnus le Kangoo qui filait vers la prochaine gare. Heureusement pour moi, quelques kilomètres plus loin, après une vaste courbe, la vallée se resserre, se creuse et la ligne se trouve accrochée sur un versant abrupt d’où pendent des forêts de conifères génératrices d’une ombre épaisse que j’appréciai grandement. Ainsi protégé, je progressai moins péniblement, toujours vigilant, soucieux d’éviter le moindre obstacle qui m’aurait déséquilibré ou fait chuter. Des taillis de noisetiers et de chênes bordaient maintenant la voie, la pente devint de plus en plus faible puis nulle et à la sortie d’une courbe, en bout d’une ligne droite, m’apparut la petite gare de Sainte-Anastasie sur le quai de laquelle je distinguai très nettement malgré la distance un point orange : c’était la glacière ! Joëlle commençait à s’inquiéter de ne pas me voir arriver, mon allure avait-elle vraiment faibli ou la distance entre les deux gares était-elle plus importante ? Je me désaltérai une fois de plus, c’était vital ! C’était la dernière station avant Neussargues, je n’avais plus le droit d’abandonner si près du but. Dussé-je marcher ou même ramper, il fallait que je parvinsse à atteindre mon objectif.

Le ciel s’était assombri, quelques nuages d’un gris d’ardoise menaçaient de se déchirer et une légère brise remontait de la vallée, faisant frissonner les feuilles légères et fragiles des acacias.

Je repris ma course, d’abord très lentement, les cuisses douloureuses, puis tout mon corps se réhabitua à ce qu’il endurait depuis le matin. Le palier horizontal de la gare dépassé, la ligne s’incline vers l’aval dans une gorge étroite dominée par de spectaculaires orgues basaltiques constituant le célèbre Roc de la Cuze. En traversant le pont de pierres qui enjambe la rivière, je pus vérifier que son lit s’était élargi depuis la cascade des Verrines ; l’eau, plus nerveuse, éclaboussait de mille gouttes les énormes rochers qui obstruaient sa course, un sourd grondement montait le long de la falaise. Je jetai un bref coup d’œil sur le panneau explicatif rappelant l’existence d’un site archéologique au-dessus de la voie mais il me fut impossible en revanche de localiser la carrière exploitée le long de la voie ferrée au début du siècle dernier. Au plus profond de ce sombre ravin, enveloppé par la fraîcheur que conservent les deux hautes murailles de basalte, j’eus une sensation de petitesse, un frisson de peur soudaine m’envahit, je me sentais isolé, emprisonné, angoissé. Les hectomètres s’ajoutaient lentement les uns aux autres, l’espace s’élargissait, laissant découvrir un large bassin baigné d’une lumière pâle. En voyant au loin sur ma gauche l’herculéen rocher de Laval, je compris que je pouvais commencer à croire au succès de mon entreprise. Dans une vaste ondulation de la ligne, je traversai Moissac, un petit village comme je les aime, avec sa remarquable chapelle romane à clocher-peigne et son petit château qui surplombe la voie. Après l’ancien passage à niveau, une désagréable surprise m’attendait : la plateforme était envahie de genêts et de ronces sur quelques dizaines de mètres. Je dus m’arrêter de courir, enjamber ces obstacles, rechercher des appuis et donc perdre du temps. Je rageai, bien sûr, mais j’approchai du but. Dans la section rectiligne qui fait suite à cette courbe, un amoncellement de bouses de vaches séchées et une multitude de crottes de moutons recouvraient en grande partie les traverses et le rail, attestant de la mise en pâturage de ce qui fut autrefois une importante ligne de chemin de fer crayonnée d’un gros trait noir dans les atlas des années 30.

Au bout de cette ligne droite, à la faveur d’une courbe qui déplace le rail sur sa droite, les ardoises des premières maisons de Neussargues m’apparurent : quelle émotion ! Le manque de ballast rendait mes foulées irrégulières, me désarticulait, je me tordais les chevilles ce qui me faisait grimacer mais je sentais en moi la victoire et c’était l’essentiel. Je fus extrêmement prudent en traversant la route nationale, les voitures filaient à grande vitesse et mes réflexes étaient considérablement diminués. Le dernier kilomètre fut très éprouvant : d’abord des genêts puis après le petit pont sur l’Allagnon, alors que la ligne vient maintenant s’inscrire parallèlement à celle qui vient d’Aurillac avant d’entrer en gare, une jungle de buissons épineux et d’herbes folles impénétrables. Pour la dernière fois, je levai les jambes, écartai de mes mains ce qui me gênait, serrai les dents à chaque égratignure puis accédai enfin sur le quai sableux. Je me mis à courir, une centaine de mètres, les derniers de la journée. J’arrivai sous l’auvent de la gare, Joëlle m’attendait, il était 15h 20, c’était fini. Je venais de parcourir les 71km en 8h40 et ironie du sort, je me rappelai soudain que lors de ma première participation à la terrible épreuve cyclosportive « La marmotte », j’avais réalisé le même temps !

La joie d’avoir réussi atténuait la fatigue, je clopinais certes mais point d’envie de m’asseoir ou de me coucher ; au contraire, l’euphorie de la victoire illuminait mon visage.

Le chef de gare qui s’entretenait sur un quai voisin avec des agents de service m’avait vu arriver en courant le long des voies et sur le quai. Bien que la gare fût déserte, il s’empressa de venir à ma rencontre pour me déblatérer le règlement et me reprocher mon comportement. Je souris puis lui expliquai ce que je venais de réaliser en l’informant que je connaissais bien quelques chefs de gare en poste dans la région : il grommela par principe et demeura perplexe quant à la finalité d’une telle épreuve !

Comme mon ami Christian Chapat assurait son service au poste d’aiguillages, nous lui rendîmes visite. La montée des escaliers fut laborieuse, la conversation écourtée car elle me donnait soif.

Enfin dans la voiture ! Je me calai sur mon siège, les jambes allongées, une bouteille d’eau dans une main, et pendant que Joëlle, prudente et concentrée, nous ramenait à la maison, je repassai en boucle le film de cette journée mémorable.

Bonjour Patrick,

Tu es vraiment un grand malade, mais chapeau bas !

Tu me rappelles mon oncle Michel, qui à 69 ans, avait fait les 100 kilomètres de Belvès, édition de 2002, et les avait terminé, catégorie vétéran 3, avec un temps de 17h19 !

Pour les néophytes, il s’agit d’une épreuve de course à pied sur route appartenant à la famille de l’ultrafond.

Pour mon compte, c’est hors-jeu, une pendule des plus capricieuses m’interdit ce genre de sport. Par contre la marche ne me pose aucun problème.

Cela me rappelle, honte à moi, que j’ai encore en ma possession des documents qui t’appartiennent. Il faudra peut-être bien que je songe à te les restituer…

Amicalement,

Didier Chateau.

Magnifique recit d’une aventure qui force le respect et l’admiration. On ressent presque la douleur de l’effort entre chaque ligne comme entre autant de traverses que tu as du vaincre pour realiser ce défit surhumain. BRAVO!

Bonjour Christophe,

Ci joints le message de Patrick :

Bonjour Christophe,

Merci pour ce sympathique témoignage qui me touche beaucoup. Cette épreuve restera effectivement un de mes plus beaux souvenirs sportifs car à la course à pied que j’aime pratiquer, j’ai pu associer un autre centre d’intérêt majeur: le chemin de fer.

Que d’émotions tout le long du parcours: surgissent de ma mémoire ce chevreuil qui traverse la voie dans l’aube naissante gorgée de pluie; cette odeur acre sui generis aux entrailles des tunnels; cette sensation de gigantisme en traversant les viaducs; cette joie pure en redécouvrant les paysages de ma jeunesse ponctuée de départs au pensionnat puis de retours au bercail, lesté de grosses valises; cette frissonnante solitude dans les sombres contrées inhabitées. Et puis, à mi parcours, le doute mais le désir de ne pas baisser les bras ( plutôt lever les pieds!). Enfin Ste-Anastasie, la dernière station avant Neussargues, le clocher du bourg qui émerge au loin comme un phare me guidant vers mon port d’attache, l’euphorie de la réussite en pénétrant dans les emprises de la gare et, en passant « la ligne d’arrivée », les réprimandes du chef de station qui me glissent sur le corps comme l’eau sur les plumes d’un canard!

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Encore merci.

GARINOT Patrick

Merci a Franck d’avoir transmit votre reponse et encore merci pour votre recit qui est vraiment passionnant. Une preuve de plus de tout l’interet du chemin de fer qui meme lorsqu’il est a l’abandon a l’image de cette ligne Bort-Neussargues demeure vivant et chargé d’histoire. Belle preuve que le train ne meurt pas quand bien meme nos dirigeants s’acharnent a tuer notre patrimoine au travers de ces lignes rurales delaissees et oubliees des investissements qu’elles meriteraient.

Bravo, on était vraiment sur la ligne, superbe aventure.

Michel

Reportage intéressant. Personnellement, la course, ce n’est pas mon truc. Votre parcourt m’a rappelé 2-3 choses. Les 2 chiens avant le tunnel de Lestempe m’ont rappelé 2 chiens différents à Versailles.

Le premier, quand il entendait quelqu’un avenue du Louvre, s’élançait du bout d’une allée pour venir se « fracasser » sur le portail qui la termine et aboyer tout ce qu’il pouvait. Et chaque fois je sursautait.

Le second avait finit par apprendre à aboyer « intelligemment » et que, du coup, bien on venait lui faire une caresse au passage. Lui, il s’appelait Turque.

Les tunnels, tout du moins le premier, m’a fait penser au tunnel dans le film de Kurosawa Yumé/Dreams/Rêves (choisissez votre langue préférée).

Plus adepte de randonnée que de course, j’ai remarqué que, avec la distance, il vaux mieux éviter de s’arrêter tant que la « carcasse » est chaude parce que le redémarrage peut être plus difficile.

Les chaussures (orange ou rouge) que l’on vois, c’est des chaussures de rando ou de course ?

Merci Bruno d’avoir pris la peine de lire ce compte rendu « sporti-ferroviaire » ou » ferrovi-sportif »!!!!

Concernant le chien, j’ai en tête un écriteau à l’entrée d’une maison: la photo d’un doberman et cette phrase, « Y-a-t-il une vie après la mort? Si vous voulez le savoir, franchisses cette porte. »

Pour les baskets, j’avais acheté une paire de saloperies à 10 euros ou moins (Cantalou oblige!) et très vite j’ai chaussé mes baskets de course sur route dans lesquelles je me sentais nettement mieux.

Avec toute ma sympathie

Patrick

Excellent récit, on se croirait sur la ligne. Marcher sur une voie c’est dur, mais courir, c’est impressionnant.

Bravo pour l’exploit.

Merci pour ce texte empreint de nostalgie, et franchement, félicitations pour cette épreuve.

Il faut avoir la force physique et morale pour faire ça.

Marcher sur le ballast peut être difficile, surtout quand les chambrées ne sont pas très bien garnies comme à certains endroits de cette ligne Bort-Neussargues, mais au pas de course sur les 71 km, c’est un exploit !

Bravo , 71km en 8h40 c’est fou , mais vous avez réussi ! Ce récit est captivant , C’est de la belle prose bien écrite ! Merci des photos qui accompagne ce récit ! Bravo aussi à votre femme qui vous à bien soutenue et bien ravitaillée !

Yves

superbe récit, on était vraiment sur la ligne, bravo pour la performance

Quel récit plaisant à lire et quelle aventure qui force l’admiration. Merci.