Balade ferroviaire en Vendée

Nous sommes au cœur du bocage vendéen dans les hauteurs de La Gâtine. Le point culminant de ce...

Seconde vie pour le patrimoine ferroviaire toulousain

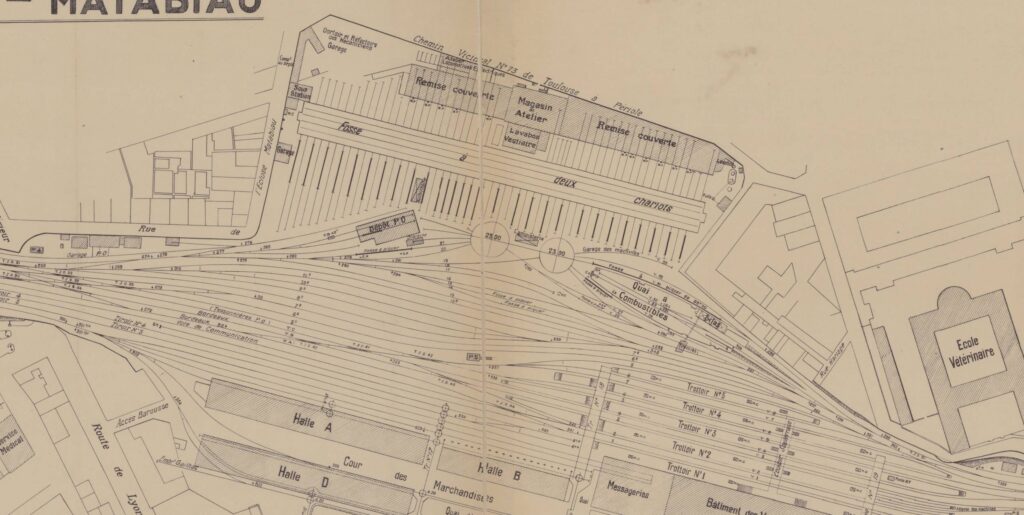

Le dépôt historique de Toulouse Périole va disparaitre pour laisser place à de nouveaux bâtiments et infrastructures. Dans...

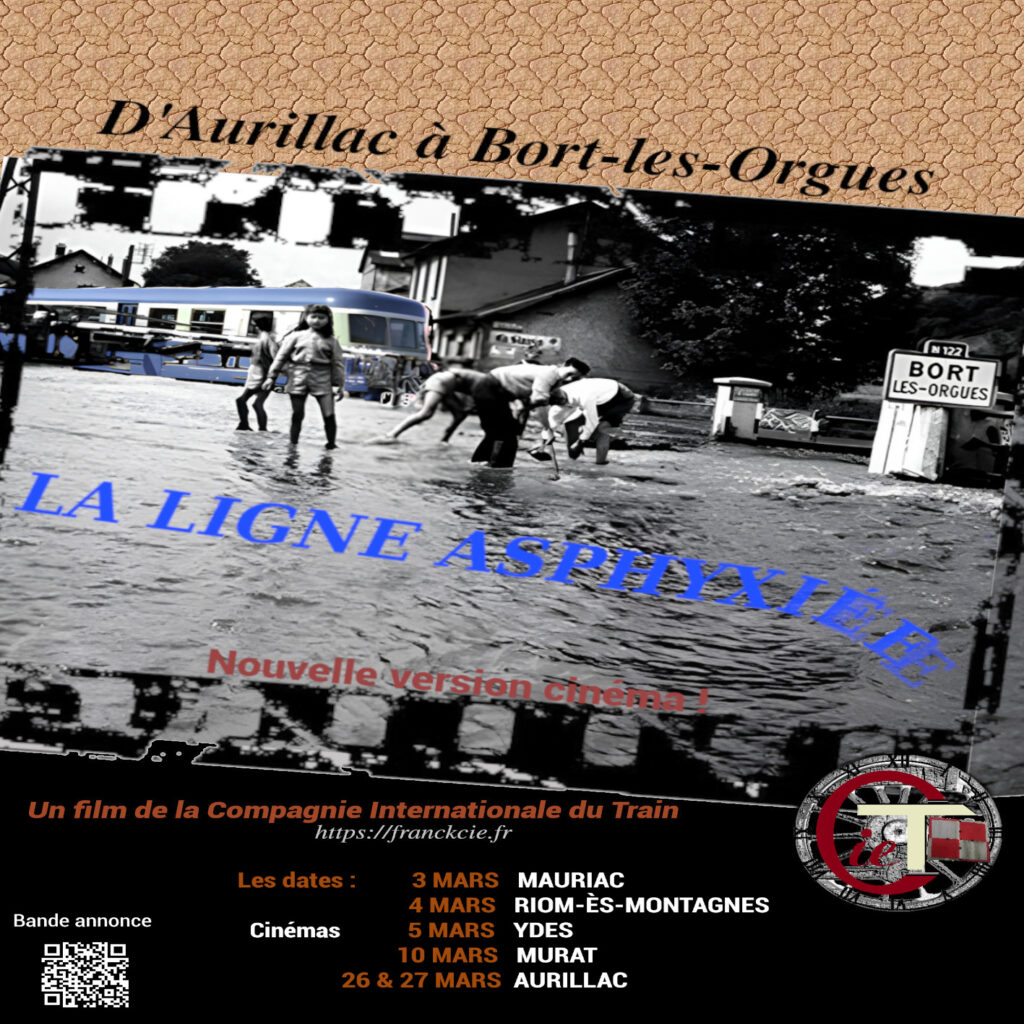

Comment fermer une ligne de chemin de fer ?

Ou comment la faire mourir ? Avant Propos Ce texte est de Gilbert Gillet, décédé en 2009.Il a...

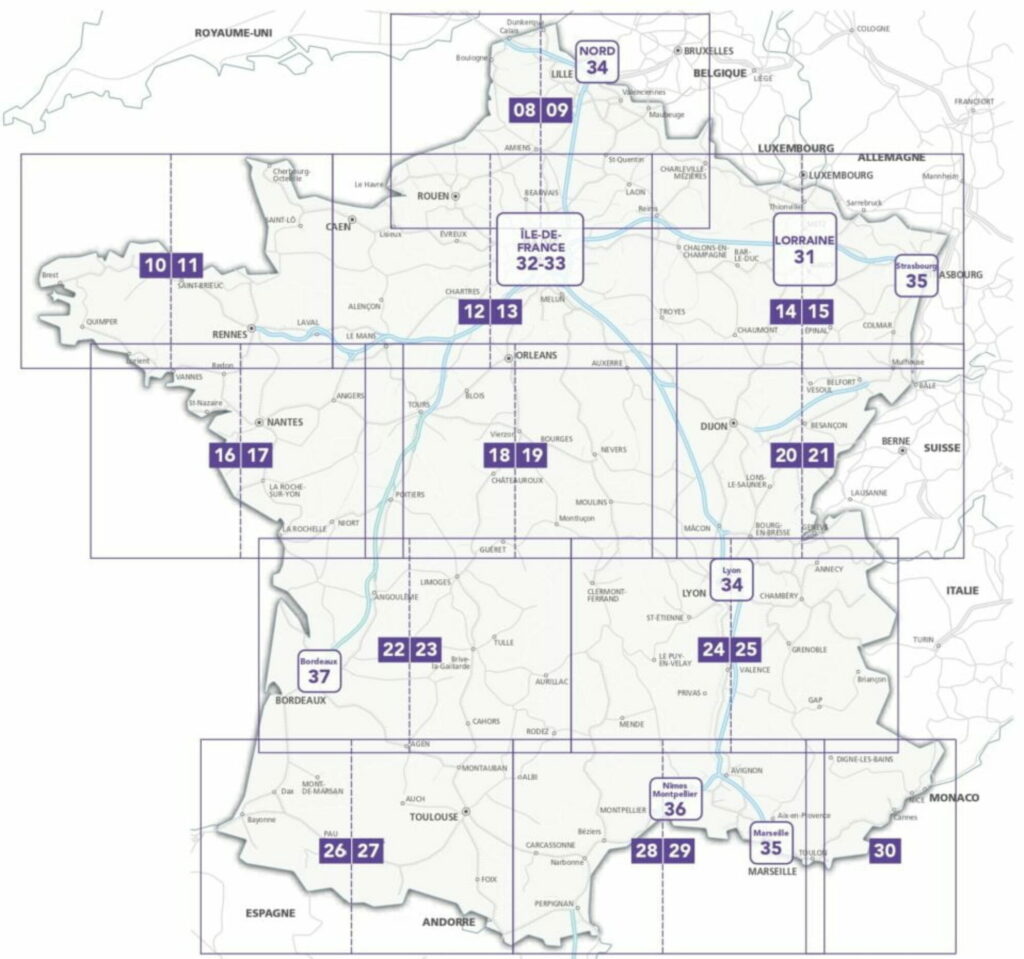

Le Lézard’Express Régionale entre le Havre et Rolleville via Montivilliers.

Récit d’une fermeture (version audio)

Découverte de la LER (Lézard’Express Régionale) entre le Havre et Rolleville via Montivilliers.

Sommaire : 1) Le contexte : 2) Le récit : 1) Le contexte : 1.1 : La ligne...

Je suis content que cela te plaise ! Il y a 2 chose à faire : à Mortagne prendre le…

Très bien vu ! Et malheureusement toujours d’actualité. On pourrait ajouter les montants faramineux souvent annoncés pour le réfection des…

Magnifique reportage ! Ça fait envie…

Bonjour, Le procès s'est clôt par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Cahors du 2 (ou 3) juillet…

Merci Jean-Philippe.